第35回 触媒化学融合研究センター 吉田勝研究センター長

『学理の探究から応用まで、“融合”が研究を面白くする』

【櫻井研究室で有機ケイ素高分子の世界へ踏み出す】

今回は、2023年1月1日付けで研究センター長に就任した吉田勝氏に、三十数年にわたる研究者人生での経験から、産総研や触媒化学融合研究センターへの思いまで、幅広く伺います。まず、化学の道に進んだいきさつや恩師との出会いについて聞かせてください。

私の人生は、自ら選んで進む方向を決めたというより、流れに身を任せてきたようなところが多々あります。大学も、本当は岩手から東京へ出て物理学を学びたかったのに、結果的に合格した東北大学理学部化学科に入学することになりました。当時は、まさか自分が化学で生計を立てることになるとは思ってもいませんでした。

大学4年の時に、有機ケイ素化学で知られる櫻井英樹先生の研究室に所属しました。伝統的な有機化学が天然物化学をベースとしているのに対し、有機ケイ素化学は自然には全く存在しない化合物を扱います。その有機ケイ素化合物を数多く合成し、体系化されたのが櫻井先生です。「有機ケイ素化学は、人類の叡智が作り出した、真に未踏の物質世界である」と、よくお話しされていました。誰も見たことがない世界を探索しておられることに好奇心を刺激され、私もその研究に関わることに喜びを感じました。

櫻井研究室で、どのような研究をしたのですか?

実は、別の学生がやる予定だった研究テーマがたまたま私に回ってきて、幸運にもほぼ最初の実験でそれがうまくいき、博士課程までずっとそのテーマを研究し続けました。それが、「有機ケイ素高分子の主鎖構造制御と機能の解明」です。炭素の高分子は、規則的な主鎖構造を持つように合成すると、その構造に由来した固有の性質が出ることが分かっていますが、ケイ素でも高分子の主鎖構造を制御すると新しい機能が見つかることを世界で初めて実験で証明しました。櫻井研究室の中では非常にマイナーな研究テーマだったのですが、櫻井先生が招待講演に呼ばれる度に好んでその話をされていた時期があり、とても誇りに思いました。

【UCBに留学し、新たにデンドリマー(樹状高分子)の研究に挑戦】

工業技術院 物質工学工業技術研究所(現:産総研)に入所後、アメリカ留学をした目的は?

1994年に入所してから、国のプロジェクトに関わりながら大学院博士課程でやっていた有機ケイ素高分子の合成法を利用し、もう少し応用に近い研究をしていました。しかし、いつまでも有機ケイ素化合物ばかり扱っていてよいものかと思うようになり、「留学して今までと全く違う研究に携わってみたい。行くからには超有名大学で箔をつけたい」と、2002年、化学では世界のベスト3に入る米国カリフォルニア大学バークレー校(UCB)に留学。化学科の客員研究員として、J. M. J. Fréchet 教授のもとで研究をスタートしました。私が35歳の時です。

J.M.J. Fréchet教授と(2004年2月、Berkeleyにて)

J.M.J. Fréchet教授と(2004年2月、Berkeleyにて)

Fréchet 教授のもとで手がけた新しい研究テーマは?

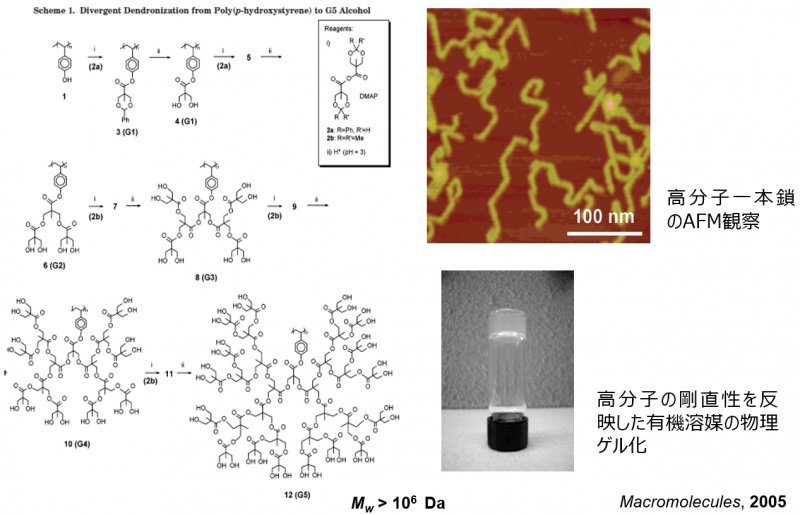

当時はデンドリマー(樹状高分子)が非常に注目されていた時期でした。高分子は絡まり合っているので一本鎖を見るのはほぼ不可能なのですが、置換基をつけて幹を太らせていくと、だんだん折り曲がりにくくなります。例えるなら、細い糸に撚りをかけて太いロープにしていくと、なかなか折れなくなる。それを分子で再現しようという基礎的な研究です。

とても長い高分子で望み通りの置換基を導入することができたのですが、バークレーではAFM(原子間力顕微鏡)で見ようとしてもうまくいかない。そこでオーストラリア留学中の知人にサンプルを送ったところ、高分子一本鎖のAFM観察に成功しました。その画像を見た時は感動しましたし、Fréchet 教授も喜んでおられましたね。

この研究の過程で、偶然、物理ゲル化という不思議な現象を発見することもできました。もともと高分子は剛直になるほど粘度が上がることが物理的に証明されており、結果的に固まって見えるくらいの粘度になったのだと理解していますが、私の合成したサンプルが、溶液中に実際どのように存在しているのかは、残念ながら分かっていません。

Fréchet 教授からどのような影響を受けましたか?

非常に厳しい先生ですが、本当にインテリジェントで、アイディアマンでもあり、いろいろな分野で歴史に残るような仕事をたくさんされている方です。そのFréchet 教授がいつもおっしゃっていたのが、「As simple as possible」(できるだけシンプルに!)という言葉です。

留学する前の私は、世界中で自分にしかできないことをやる、自分しか作れないものを作るというように、尖った研究で存在感を出していくべきだと考えていました。しかしFréchet 教授は逆に、「誰がやっても同じようにできる技術や合成法の方が大切なのではないか。誰にでもできることから新しい発見につながるものを目指すべきだ」という考え方です。それに強く影響を受け、帰国後も研究の指針となりました。

【新しい機能を持ったゲル化剤「有機電解質オリゴマー」を開発】

帰国後、ゲル化剤の研究に取り組んだ理由は?

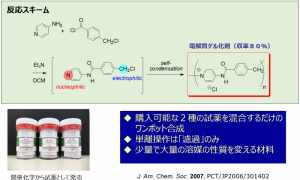

最初から狙ってゲル化剤を作ったわけではありません。全く別の目的で、超分子の環状化合物を作ろうとして試薬を混ぜたところ、よく分からない白い粉末が溶媒から落ちてきた。その粉末を水に溶かして再結晶させようとして、何時間か経ったら全部固まっていたという、あまり格好がよくない話なんです(笑)。その白い粉末こそが今までにない新しい機能を持ったゲル化剤「有機電解質オリゴマー」でした。最初にプレス発表したのは2007年で、その後も研究を進めていくことになります。

有機電解質オリゴマーには、どのような特徴がありますか?

一つ目は、市販されている2つの試薬を混ぜるだけで簡単に作れることです。もう少し詳しく言うと、2つの試薬を適切な有機塩基が存在する有機溶媒中で反応させると、アミド化反応に続いて分子間で自己縮合反応が起こり、ワンポットで合成できます。

2つ目は、水、有機溶媒、イオン液体など、さまざまな溶媒をゲル化できることです。普通は固める溶媒によってゲル化剤の構造を変えなければなりません。しかし有機電解質オリゴマーは、基本骨格は同じまま、アニオン(陰イオン)を変えるだけでいろいろな溶媒に適用できる。自分でも最初は「そんなうまい話があるのか?」と思ったくらいで、非常に新鮮でした。

3つ目は、単層カーボンナノチューブ(SWNT)を水中に分散させることです。すでに、ピリジニウム塩構造を持つ高分子が分散剤の機能を有するという論文が出ていて、「有機電解質オリゴマーもピリジニウム塩構造を持つから、もしかしたらいけるかもしれない」と考えました。産総研の良いところは、所内に幅広い分野の研究者がいるので、SWNTのサンプルを使いたいと思った時に声をかければ簡単に手に入る点です。そうして試したところ、確かに分散することが確認できました。異分野融合がしやすい研究環境は、本当にありがたいものです。

他にも、高い弾性率や自己修復性、優れたイオン伝導度を示すことも分かっています。特に自己修復性は非常に特異的な性質のため注目度が高く、東京大学との共同研究につながりました。

この研究にどのような反響がありましたか?

まず、まだ論文を出す前に特許を出した段階で、NEDOの産業技術研究助成事業として3年間で4,000万円という予算を獲得することができました。若手に与えられる外部資金予算としてはかなり高額で、当時論文の実績がないままにこの研究を評価していただいたことに感謝しています。

もう一つは、関東化学(株)から声をかけていただき、試薬として商品化しました。商品化に当たって、実験条件や品質保証など打ち合わせを重ねたことも貴重な経験となりました。

さらに、最初の論文がJ. Am. Chem. Soc.誌に掲載され、その時にEditorを担当してくださったのがFréchet 教授でした。私としては、まさにFréchet 教授がおっしゃっていた「As simple as possible」を体現でき、恩返しになったかなという思いがあります。市販されているものを使い、学生実験でもできるレベルの簡単な方法で合成し、これまでにない新しい機能が発見できた、非常にうれしい研究成果です。

【世界初! 光を当てるだけで液化・固化を繰り返す有機材料】

次に手がけた研究テーマでは、光を扱っていますね?

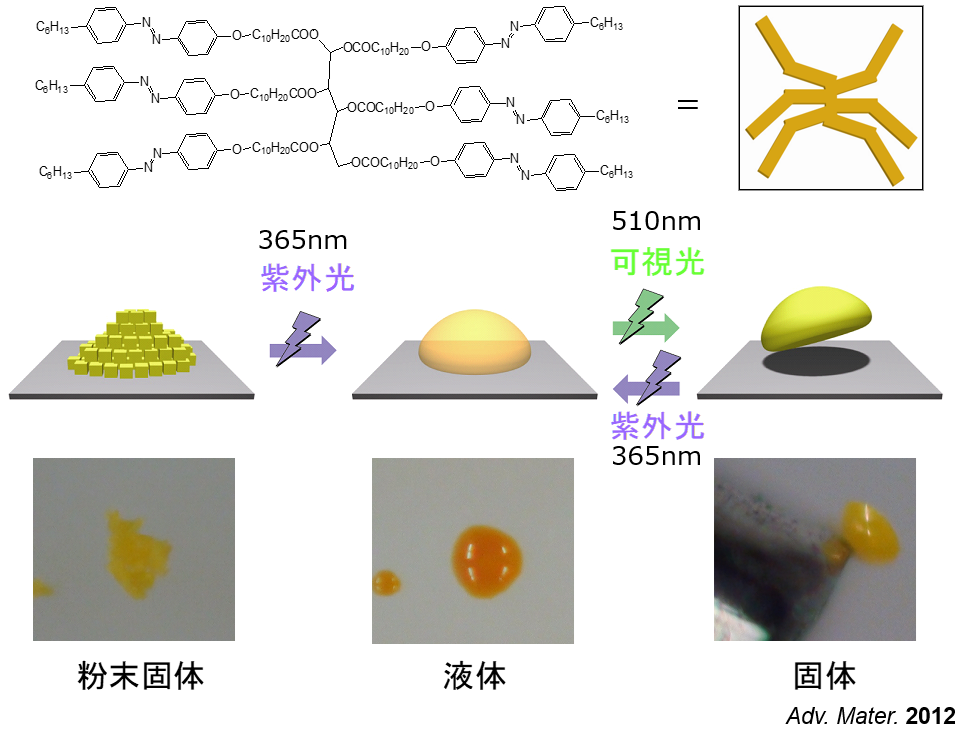

これもまた自分から選んだテーマではなくて(笑)。私がナノシステム研究部門スマートマテリアルグループ長を任されたとき、当時新人研究員だった則包恭央博士と主任研究員だった秋山陽久博士の2人がやり始めた実験が元になっています。その中で、温度を変えなくても、当てる光の波長を変えるだけで、物の融点をコントロールできることを発見しました。そして、温度が一定のまま、照射光の波長制御だけで溶かしたり固めたりできる有機材料の開発に、世界で初めて成功しました。

この材料は、糖アルコールを基本骨格とし、複数の光反応性のアゾベンゼン基を組み合わせた液晶性物質で、紫外光(LED光源:365nm)を当てると液体に、可視光(LED光源:510nm)を当てると固体に戻り、何度でも光液化・光固化を繰り返すことができます。

この研究成果は社会的インパクトが大きかったようですね。

2012年に、光で制御できる接着剤に応用可能な新物質としてプレス発表しましたが、新聞、テレビ、雑誌などで大きく取り上げられました。そして、平成25年度文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)を則包、秋山両博士とともに受賞。さらに、光を当ててくっついたり剥がしたり、「繰り返し使える接着剤」が環境にやさしい材料技術であることから、平成28年度版の東京書籍「中学校技術分野」教科書に掲載される機会を得ました。

企業からの注目度も高く、「光を当てて間違えてくっつけた部分だけを直したい」「すぐ分解できてリサイクルしやすい製品を作りたい」など、さまざまなニーズに応えられると期待されました。

【機能性バイオプラスチックの研究で、続々と成果を上げる】

次に、現在進行中の研究について伺います。2019年に触媒化学融合研究センターに着任してから、機能性バイオプラスチックの研究に携わっていますが、具体的な研究内容は?

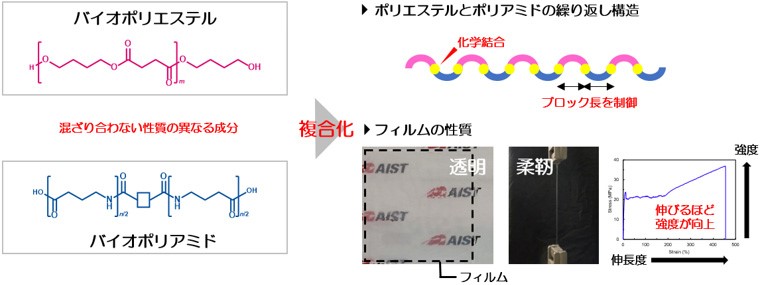

バイオプラスチックは材料としては面白いものの、強度や加工性等の面で石油系プラスチックに劣ります。そこで当センターでは、非可食性バイオマスを原料とする新しい機能性ポリマーを開発しました。これは、性質の異なる2つのバイオマス原料からなる縮合体を作り、それをモノマーとして使って重縮合させたものです。原料の組み合わせによって、例えばゴムのように柔らかく伸びるポリマー、硬くしなやかなポリマーなど、物性を調節することができます。

さらについ最近、バイオマス由来の2種のプラスチック(ポリエステル(PBS)とポリアミド(PA4))を組み合わせた新素材を開発し、2023年5月19日にプレス発表をしたところです。この新素材は、引き伸ばすほど強度が増していく特徴があり、透明なフィルムとして成形することもできます。

バイオプラスチック研究の難しさ、面白さはどういうところですか?

今はAIが発達し、例えば無機物や合金などは作る前に性質を予測することができます。しかし高分子は、まだその域に達しておらず、実際に作ってみて性質を探らなければなりません。さらに、材料として実用化するにはまだ合成ステップが多すぎます。そういう意味では萌芽的な研究と言えます。

一方で、今バイオプラスチックはものすごく世の中の注目度が高く、非可食バイオマスから有用な化学品を作る研究に追い風が吹いています。当センターでも、NEDOプロジェクト、JSTの ERATOプロジェクト、理研-産総研チャレンジ研究、産総研の領域融合プロジェクトなど、さまざまな支援を受けて研究を進めています。

【当センターを、若手研究者が集まる面白い“融合”の場に】

センター長として、触媒化学融合研究センターをどのような研究の場にしたいですか?

当センターは、前センター長の佐藤一彦が2013年に立ち上げ、丸10年が経ちました。佐藤は「高レベルな研究と、社会実装に向けた産業応用の両方をしっかりやる」というマネジメントをされていて、その方針に私も共感しています。ですから学理の探究では、アカデミアに対して十分存在感を示すレベルの研究をし、同時に国家プロジェクトや企業との共同研究などにしっかりと貢献していきたいと思っています。

触媒化学融合研究センターの魅力はどういうところだと感じていますか?

いろいろなバックグラウンドを持つ研究者がいて、まさに“融合”の場となっている点です。実は私自身、正直申し上げて触媒化学にはそれほど詳しくなく、“融合”のところが自分の役割だと認識しています。例えば、自分が携わってきた有機材料や高分子化学の面でのサポート、あるいは科研費など公的資金申請のサポートなど、若手研究者のためにできることは何でもしたいと思っています。特に科研費等の申請については一緒に提案書を考えたりプレゼンの練習をしたりしてきましたが、その積み重ねが功を奏したのか、現在当センターだけで、若手研究者の登竜門と言われるJST「さきがけ」に採択された研究員が5人もいます。

今は大学から本当にたくさんの若手研究者が当センターにきてくれています。「何か面白そうなことをやっていそうだ」と思ってもらえているようで、それは産総研全体のイメージアップにもつながるでしょう。若手研究者たちと一緒に面白い研究をして、一緒に当センターを盛り上げていきたいと願っています。

(聞き手・文=太田恵子)