第33回 クロスアポイントメントフェロー

豊田中研クロスアポイント 稲垣伸二シニアフェロー

『メソポーラス有機シリカを創生、無限の可能性に挑む』

【学生時代は固体触媒、豊田中央研究所で材料合成へと研究分野を転換】

今回は、メソポーラス材料の先駆者として世界的に有名な稲垣伸二さん(株式会社豊田中央研究所シニアフェロー)にお話を伺います。まず科学との出会いについて、いつ頃から理系に興味があったのですか?

今回は、メソポーラス材料の先駆者として世界的に有名な稲垣伸二さん(株式会社豊田中央研究所シニアフェロー)にお話を伺います。まず科学との出会いについて、いつ頃から理系に興味があったのですか?

子どもの頃から理科が大好きでした。小学生の時には、抵抗やコンデンサなどの部品を1個ずつ買い揃え、ラジオやトランシーバなどを組み立てました。また外で遊ぶことも多く、無意識のうちに自然からいろいろと学び取り、その経験が後の研究に生かされたように思います。

化学の道へ進んだきっかけは?

高校の化学の授業が面白かったことが1つのきっかけとなり、名古屋大学工学部に進学しました。

固体触媒の研究室に入ってからは、朝から晩まで夢中で実験をしていました。当時は実験装置もすべて手作り。私はガラス細工が得意で、実験に使う反応管を作るだけでは飽きたらず、複雑な形のものに挑戦したり(笑)。例えばリービッヒ冷却管といって、ガラス管の中に、さらに螺旋状にしたガラス管を入れたものを作ったりしました。

リービッヒ冷却管(ChemDrawテンプレートより)

研究室時代の主な研究テーマは?

固体触媒の反応特性と、担体として用いられるアルミナ(Al₂O₃)の酸性・塩基性の相関性を調べるため、アルミナの塩基点の数を測定する研究に取り組みました。これは非常に地味な研究で、途中で指導教官に「テーマを変えてください」と申し出たことがあります。でも自力で他のテーマを見つけられず、仕方なく研究を続けました。

図らずも興味を持てない研究テーマに取り組んだわけですが、その経験から得た教訓は?

私は、固体触媒はあまり面白くないと思ったんです(笑)。なぜなら、たとえ良い特性が出ても、現象があまりにも複雑なため、反応メカニズムを推定するしかありません。それは根拠に乏しく、すっきりしない思いを抱えていました。

私は、固体触媒はあまり面白くないと思ったんです(笑)。なぜなら、たとえ良い特性が出ても、現象があまりにも複雑なため、反応メカニズムを推定するしかありません。それは根拠に乏しく、すっきりしない思いを抱えていました。

豊田中央研究所に入社後は、固体触媒ではなく材料合成の研究に携わりました。構造解析をすれば「今までにない新しい材料ができた」と明確にわかり、非常にすっきりします。材料合成の研究に没頭した結果、メソポーラスシリカという世界初の新しい材料の発見につながったわけです。

ところが、実は今また固体触媒の研究に戻っています。学生時代に扱ったアルミナとは違い、今扱っているメソポーラス材料は表面の構造が規則的なため、反応メカニズムをすっきりと説明できるのではと期待してます。

【粘土鉱物を使った材料合成の研究中に、偶然メソポーラスシリカを発見】

豊田中央研究所で材料合成の研究をする中で、どのような経緯でメソポーラスシリカの発見に至ったのですか?

私が手がけたのは、粘土鉱物とポリマーのハイブリッド材料を作る研究です。粘土鉱物は層状の構造をしていますが、層をバラバラにして1nmの非常に薄い板とし、それをナイロンのポリマーの中に分散させます。たまたまカネマイトという粘土鉱物をナイロンと複合化しようとしたとき、層がバラバラにならず、湾曲して層同士がくっついて穴ができてしまいました。そうして偶然にできたのが、メソポーラスシリカだったのです。

同じ頃、私よりも先に、早稲田大学の黒田一幸教授がカネマイトからメソポーラスシリカができることを発見し、論文を発表されました。私はその論文を見て多孔材料は面白いと確信し、メソポーラスシリカの研究に軸足を移しました。

偶然にも同じ時期にメソポーラスシリカが発見されたのですね?

さらなる偶然がありまして、アメリカのモービル社でも同じような材料を作っていたんです。論文発表を時系列で並べると次のようになります。

1990年 早稲田大学・黒田教授がカネマイトからメソポーラスシリカを合成。

1992年 モービル社が界面活性剤の液相法で蜂の巣状のメソポーラスシリカを合成。

1993年 早稲田大学・黒田教授と豊田中研・稲垣がカネマイトから蜂の巣状のメソポーラスシリカを合成。

稲垣さんが最初にメソポーラスシリカを発見したときの気持ちは?

すごいものができたと思いました。それまで多孔材料の代表といえばゼオライトで、細孔径は一番大きいものでも1.3nm。触媒の担体として盛んに研究されていましたが、サイズの大きい分子を合成するには、もっと大きい穴の多孔材料が必要でした。そこで登場したのがメソポーラスシリカで、孔径がゼオライトより一回り大きい3nm〜4nm。これなら合成できる分子が増え、用途を一気に拡大できます。

【世界に先駆けてメソポーラス有機シリカの合成に成功】

その後、研究をどのように進めていったのですか?

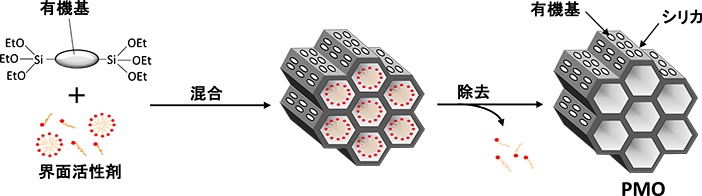

1999年、世界に先駆けてメソポーラス有機シリカ(PMO, Periodic Mesoporous Organosilica)の合成に成功しました。

これは規則正しく並んだナノサイズの細孔があり、骨格内にさまざまな機能を持つ有機分子を導入できる新しい多孔材料です。どの有機物を入れるかによって、酸性・塩基性だけでなく、例えば光を吸収する、電気を流す、金属を固定するなど、シリカだけではできなかった多様な機能を付与することが可能となりました。

たくさんある有機物の中から、何を選んで合成したのですか?

まずエタンを入れると、穴は規則的ですが壁の中はアモルファス、つまりエタンが不規則に配列していました。当時、さまざまな組成のメソポーラス材料の合成が報告されていましたが、いずれも壁の中はアモルファスでした。もし結晶状にできれば、もっと面白い触媒特性や機能を出現させることが可能となります。

次にベンゼンを入れたところ、ベンゼンが壁の中に規則正しく並んでいた。「エタンの次はベンゼンだろうな」というくらいの発想で試したら、偶然にも非常に大きな発見につながりました。

偶然に導かれて、トントン拍子に研究が進んでいったようですね。

まさにセレンディピティと言えますが、この発見の陰には1つのエピソードがあります。有機合成を専門とするポスドクがベンゼンを導入してX線構造解析をしたところ、メソポーラスのピーク以外に3つのピークが現われた。そのため彼は、「何か交ざり物があったようだ」と私に報告しました。

しかし私はX線構造解析のチャートを見たとき、「交ざり物という解釈もできるが、もし壁が結晶状になっていればこういうピークが出るはずだ」と考えたのです。その考えが浮かんだのは、「何とか壁を結晶化したい」という強い思いを持ち続けていたからです。そうでなければ見逃していたかも知れません。

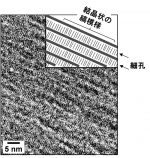

壁に規則性があることを確認するため、豊田中央研究所の電子顕微鏡のグループで見てもらいましたが、証拠は掴めませんでした。

それでも諦めがつかず、電子顕微鏡による多孔体観察の大家である東北大学の寺崎教授に「壁が結晶状になっているはずなので見てください」とお願いしました。そこは執念ですよね。すると、壁に結晶状の縞模様が見えたのです。

その観察結果から、壁の構造モデルを作成。その際、研究成果をより一層効果的にアピールしようと、壁の中の構造がよく見えるように穴を一つだけ取り出し、しかも円筒状にイラスト化して美しいモデル図に仕上げました。そうして投稿した論文が、英国の学術誌『Nature』に掲載されました。(Inagaki, S., Guan, S., Ohsuna, T. and Terasaki, O., Nature, Vol. 416, No. 6878 (2002), pp. 304-307.)

|

|

結晶状メソポーラス有機シリカの電子顕微鏡像(左)とモデル図(右)

Nature, Vol. 416, No. 6878 (2002), pp. 304-307.より引用

【光捕集アンテナ機能の発見で、人工光合成の研究が大きく前進】

壁の表面が結晶状となったことで、研究は大きく前進したのですか?

その通りです。国家プロジェクト(CREST「有機シリカハイブリッド材料のナノ構造制御と機能創出」(2006〜2011))で、さまざまな有機基を作成して骨格に導入し、メソポーラス有機シリカの種類を増やすとともに、機能性を高める研究を集中的に進めました。

それにより、多数の有用なメソポーラス有機シリカを合成することができました。その中で代表的な成果を2つご紹介します。

1つは、光捕集アンテナ機能です。有機基が光を吸収し、光エネルギーが細孔内に導入した物質に集まってくる機能を見つけました。

発端は、あるポスドクが穴の中に色素を入れてみたら、その色素が非常に強く発光したことです。よく調べてみたら、有機基がアンテナとなって光を吸収し、その励起エネルギーが色素へ効率的に移動していることがわかりました。

この成果をベースに「人工光合成」の研究が立ち上がりました。

人工光合成は、昔から夢の技術と言われてきました。どのように実現へ近づけていくのですか?

東京工業大学の石谷治先生が研究されているレニウム錯体という光触媒は、光を当てると二酸化炭素(CO2)を一酸化炭素(CO)に還元する性質があります。これをメソポーラス有機シリカの穴に入れると、光捕集アンテナ機能によって光エネルギーが集まり、光触媒機能が増強されることを確認しました。

これはまさに、光合成と同じようなメカニズムで光エネルギーを集め化学エネルギーに変換できた初めての例です。私たちの研究で、光捕集アンテナ機能と光触媒を連動させることができました。

光捕集アンテナ型CO2還元PMO光触媒

残る課題は何ですか?

現状では、犠牲材を使わなければ二酸化炭素を還元できません。もちろん植物が還元剤を使うことはないわけで、私たちはまだまだ光合成の域には達していません。犠牲剤フリー化というハードルの高い課題が残されています。

人工光合成に大きく前進する成果ですが、反響は大きかったですか?

論文を発表してすぐ、全然知らない人から「congratulations!」というメールが届きました(笑)。海外の研究者は、オリジナリティの高い研究に対しては素直に「面白い」と言ってくれますね。

話は前後しますが、メソポーラスシリカを発見した時も似たような経験をしています。日本の学会で発表しても何の反応もなかったのに、1992年の国際会議でポスター発表をしたら、参加者が盛んに「congratulations!」と声をかけてくれました。

【穴の表面に金属錯体を直接固定できる、新しいメソポーラス有機シリカを開発】

メソポーラス有機シリカの研究で、もう1つの大きい成果とは?

ビピリジン(BPy)という有機基を骨格内に導入した新しいメソポーラス有機シリカ( BPy-PMO)の合成に成功したことです。

ビピリジンには金属を配位する性質があり、細孔表面にさまざまな金属錯体を直接固定することができます。BPy-PMOを固定化担体として利用すれば、均一系触媒を固体触媒として働かせることができます。これは、いま産総研と一緒に研究しているテーマの元となる機能です。

(a) BPy-PMOと(b)イリジウム錯体を固定したBPy-PMOの細孔表面の構造モデル

均一系触媒を固体触媒として使う技術は、世の中にどう役立つのですか?

医薬品や特殊な化学物質は、容器の中で原料と均一系触媒を攪拌し、反応が終わると触媒を取り除く「バッチ法」で生産されています。これでは触媒が1回しか使えず、非常に無駄が多くなります。

しかし、金属錯体を担体に固定して使えば、大きく3つのメリットがあります。

1つ目は、担体に固定すると溶液から簡単に分離できるので、貴重な触媒を再利用できます。

2つ目は、ろ過するだけで分離できるので、無駄な廃棄物が出ません。

3つ目は、触媒が最終製品に混ざることがなく、安全性が向上します。これは医薬品の製造において非常に大きなメリットとなります。

担体にリンカーで固定する方法に比べ、表面に直接固定する方法は、どのような点が優れているのですか?

リンカーという分子の紐を使って担体に固定すると、リンカーの先の触媒部位が動いてしまい、触媒活性や選択性が損なわれる場合があります。

一方、穴の表面にガチッと固定すると触媒部位は動きません。本来の触媒機能を損なわず、非常に高い触媒性能を発揮できる理想的な固定法といえます。

この固定化技術により、バッチ法からフロー法へ生産方式の転換も可能になりますか?

まさにその研究を、産総研と一緒に進めようとしています。

触媒化学融合研究センターの、どのような技術が役立つのですか?

私は多孔体の専門家なので、錯体に関してはどちらかというと素人です。一方、触媒化学融合研究センターには錯体をはじめ分子触媒の専門家がたくさんいて、私の作った多孔材料にどの錯体をつけたら有用か提案してくれます。

クロスアポイントメントは非常に良い制度で、1か月に2日間は必ず産総研へ来る契約となっています。お互い専門分野が違うと発想も違いますが、毎月顔を合わせると徐々にお互いの意図が理解できるようになり、継続して議論するうちに次のステップが見えてきたり、雑談の中から新しいアイディアが出てきたりすることがあります。

【異分野との多様なコラボレーションで、実用化に向けた展開を加速】

2018年9月12日、「IMMA Lifetime Achievement Award」を受賞されました。これはどのような賞ですか?

IMMA(International Mesostructured Materials Association)というのは、メソ構造材料の国際学会で、私自身が設立に関わりました。私たちとモービル社が世界で初めてメソポーラス材料を発見したことが発端となり、1つの大きな研究分野が創設され、この学会が誕生しました。

今回、米国カリフォルニア大学で開催されたIMMS10(第10回国際メソ構造材料シンポジウム)で、IMMA Lifetime Achievement Award(生涯功労賞)を受賞したのは、メソポーラス材料の専門家が集まるコミュニティで長年の研究が評価されたわけですから、非常に嬉しいことです。

左から Prof. Michael C.Z. Yu (Secretary, IMMA Council)、Prof. Karen Edler (Vice President)、Dr. Shinji Inagaki、Prof. Peter Behrens (受賞者 Prof. Thomas Bein 代理)、Prof. Dongyuan Zhao (President)

これから挑戦したいことは?

やはり実用化ですね。今、ほとんどの医薬品はバッチ法で作られていますが、今後はフロー法になっていくと想定されており、その時に必ず必要になるのが固定化触媒です。産総研とのクロスアポイントメントで、ぜひともBPy-PMOを固定化担体として実用的なプロセスで使えるようにしたいと考えています。

当面の目標は、従来の触媒を上回る高性能な固体触媒を開発すること。それができたら、コストや耐久性などの課題をクリアし、実用化に近づけていきます。

メソポーラス有機シリカは、他にもさまざまな展開が期待できそうですね。

豊田中央研究所では、また違う方向の応用展開にも挑んでいますので、その1つをご紹介します。

ノーベル賞を受賞された田中耕一博士が開発した「MALDI-MS」という質量分析の手法があります。これは、高分子量の生体分子と、マトリックスと呼ばれる低分子量の有機化合物を混合し、そこにレーザーを当てて生体分子を蒸散させ、その質量分析をするものです。従来困難だった生体分子の測定ができるようになり、医学や生物学の発展に多大な貢献をしました。

ただし、MALDI-MSはレーザーを当てる場所によって飛び方にばらつきがあり、定量性がないという問題がありました。そこで私たちは、マトリックスの替わりにメソポーラス有機シリカを使うことを考えました。規則正しく空いた穴の中にサンプルが入ることで、どこにレーザーを当てても均一に飛び、従来のMALDI-MSに比べかなり再現性が高くなっています。

これを、癌などを検出するバイオマーカーとして実用化できれば、医療に革命が起きるでしょう。この研究も、異分野とのコラボレーションで展開しています。

稲垣さんが、異分野と積極的にコラボレーションする理由は?

異分野の専門家と組むことで、研究に新しい展開が生まれるからです。

私は、この材料が何になりたがっているか、材料に従って進んでいます。この材料が一番使われたいと思う分野に行って、そこの専門家と組んで研究すれば手っ取り早い。だから今後も、狭い専門分野に閉じこもる気はまったくありません。

これからも、新しいコラボレーションが生まれそうですか?

それを大事にしていきます。まだ宣伝が足りないので(笑)、もっと宣伝して、多様な分野の専門家からどんどん新しいアイディアを出してもらいたいと思っています。

それを大事にしていきます。まだ宣伝が足りないので(笑)、もっと宣伝して、多様な分野の専門家からどんどん新しいアイディアを出してもらいたいと思っています。

メソポーラス有機シリカは、これまで世の中になかった新しい材料ですから、今後も何が生み出されるかわからない面白さがあります。

(聞き手・文=太田恵子)